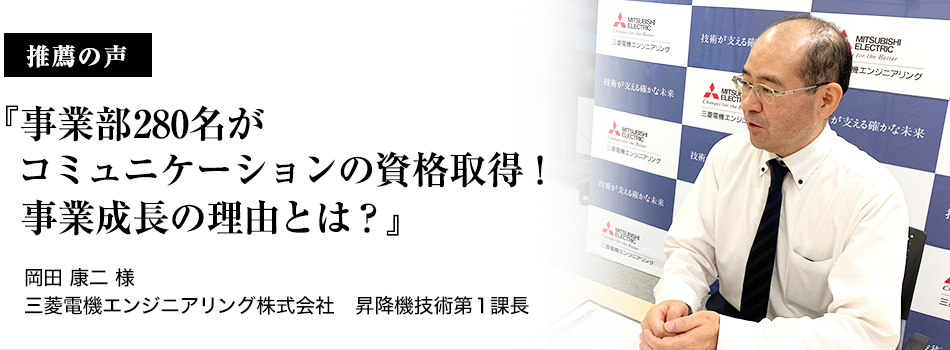

推薦の声 三菱電機エンジニアリング株式会社、昇降機技術第1課長 岡田 康二 氏 - コミュニケーション資格講座・検定|コミュニケーション能力認定協会

社員のコミュニケーション能力の向上に取り組む企業は数多くありますが、思うように結果につながらない、社内の人間関係でトラブルが絶えないと悩む経営者の方や、人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

今回、自社の事例を教えてくださった岡田さんが務める、三菱電機エンジニアリング株式会社では、SE事業部で280名、全社で350名が「コミュニケーション能力認定講座」で資格を取得。

徹底してコミュニケーション教育を行った結果、社員の意識が変わることで、クライアントとのコミュニケーションも変化し、数百万円単位の損害を回避することにもつながったそうです。

トレーナー資格まで取得した岡田さんが、一番大事にしているのが最も基本的な「共感」するコミュニケーション力だとおっしゃいます。

岡田さんのお話からは、多くの企業で抱えるコミュニケーションの課題へのヒントが見つかるはずです。

ぜひご覧ください。

<プロフィール>

三菱電機エンジニアリング株式会社

SE事業部 昇降機技術部

昇降機技術第1課長

三菱電機エンジニアリング株式会社 http://www.mee.co.jp/

SE事業部 http://www.mee.co.jp/

数百万円もの損害になる可能性も。コミュニケーションの重要性を痛感

1つの小さなミスが取り返しのつかない大問題に

― コミュニケーション講座を受講する前に、コミュニケーションで

具体的にどのような問題、課題を感じていましたか?

建設業界では1つのミスや食い違いが大きな損害・損失に繋がる可能性があり、

その後の信頼関係にも大きく影響することがあります。

私共の場合、仕事でミスを発生させてしまうと、建築部門にも迷惑をかけてしまいますし、

その損害や影響の出る範囲も非常に大きくなります。

ですから、いかに食い違い、コミュニケーションのミスを減らしていくかが常に課題だと感じています。

例えば、エレベーター(昇降機)を納品する際に問題が起こったことがあります。

建物の中にエレベーターが通る筒(昇降路)があるのですが、

その筒の中に建物の構造体が突出するとエレベーターが干渉してしまう。つまりエレベーターが通らないわけです。

構造体は建築物自体に影響しますから、簡単にどかしてくれというわけには行きません。

そうすると、エレベーターのサイズを小さくするしか対処法がないんですね。

17人乗りのエレベーターだったものが、15人乗りにしなければならないとあっては、

クライアント様には損失です。

食い違いや思い込みはというものはあって当然なのですが、

1つの小さいミスや食い違いが、取り返しのつかない大問題になる可能性があるのが私共の世界です。

認識を合わせるという丁寧なコミュニケーションを行わなかったために、

ミスが起こってしまえば、数百万円の損害になってしまいます。

建築にとって、図面が共通のツール・共通の言語ですから、

その図面を媒体としてきちんとコミュニケーションをとっていくことが、

非常に重要なことなのです。

「たったひとこと」で避けられたトラブル、でも・・・

他にも、後から思えば簡単に防げたようなトラブルがありました。

エレベーターの器具を収めるために様々な業者や部門と調整をする必要があるのですが、

コミュニケーション不足によって、調整がうまく取れなかったことがありました。

建築物の鉄骨のやり取りのことです。

鉄骨屋さんの図面を私共がチェックする。

私共の図面は鉄骨屋さんがチェックするようになっているのですが、エレベーターを収めるのに必要な部材が、

鉄骨屋さんの図面を見ると、私共の図面と違っていたんです。

鉄骨は建物の骨組みなので、骨の位置が変わってしまうと構造上も変わってきてしまう重要な部分です。

そこで、「こういう風に変えてください。」と伝えたのですが、鉄骨屋さんから返信がなかった。

結果、どうなったかというと、

弊社は鉄骨屋さんの図面に合わせました。

そして鉄骨屋さんは弊社の図面に合わせて修正しましたと言う。

お互いがお互いに合わせたために、結局ずれてしまったんですよ。

当時はなぜこのようなことになったのか、もう訳がわかりません、という状態でしたが、

ただただコミュニケーション不足です。

それで結局ゼネコンさんに私共と鉄骨屋さんでお詫びをしまして、現場で調整して終えましたが、

これはかなり大きなトラブルでした。

たった一言、「鉄骨屋さんの図面に合わせますね」とこちらが伝えていればよかっただけなんですよね。

― その一言が出なかった要因はどうお考えですか?

やはり、自分の目線、自分たちの思い込みや当たり前でコミュニケーションをとっていたことだと思います。

「言わなくてもわかっているよね、わかってくれるよね。」

という勝手な思い込みが、邪魔してしまうのかもしれません。

コミュニケーションの傾向としても、私共の事業部はゼネコンさんと対等にやり取りするために、

もしかすると以前は張り合うような意識があったと思います。

自分たちの主張をしっかりすることを重視していたというか。

ですので、まず自分たちの言うべきことに頭を巡らせていたと思います。

コミュニケーション講座を受講して得られた変化

食い違いを減らしたのは、お客様の立場を考えたコミュニケーションの取り方

― 講座を受講して、受講前に感じていた問題や課題は、具体的にどのように変わりましたか?

食い違いによるミスを未然に防ぐ、という点では、大きく変わったと思います。

建築業界では、正確なコミュニケーションだけでなく、

図面には書かれていない背景とか真意がわからなければ食い違いが起こってしまいます。

コミュニケーション講座を受け、お客様の立場で一度受け止めて考えることができるようになったことにより、

相手のニーズや真意を引き出したり、より深く理解することができるようになりました。

また、部下に対しても共通の認識があることで、アドバイスがしやすくなりましたね。

社内でも「コミュニケーションが大切だね」という言葉が増えてきましたし、

実際に意識も高くなっています。

「相手の立場に立って考える」って皆さん小学校の時に教わったことだと思うのですが、

実はきちんとできてる方って意外と少ないと感じます。でも非常に重要。

コミュニケーション講座を受けることで、その重要なことをとにかく意識して実践するようになり、

そして当たり前のようにできるようになりました。

相手を受け入れる器も広がったと感じます。

アウトプットの質が上がり、仕事の効率化にも繋がった

もう1つ、大きく変わったのは図面の作り方です。

私共の仕事におけるアウトプットの1つは、クライアントさんのニーズに合わせて図面を作ることです。

つまり、図面は具体的なコミュニケーションのツールです。

これまでは、昇降機の図面(設計図)というのはこういうものだ、と我々の当たり前で作っていました。

当たり前だと思っているので、必要最低限のことしか注釈を入れません。

ただし、我々とは違う立場・役割の人たちが見たときには、

この情報だけだと見落とされてしまう可能性があるかもしれない、と考えて作るようになりました。

相手がこれを見ればすぐに理解して動けるように、図面に注釈を加えたり、番号を入れたり、

相手目線で図面を作れるようになったことでコミュニケーションロスが減り、仕事が効率化しました。

コミュニケーション講座を受けたことによって、クライアントさんとの話し合いが対等かつ、

スムーズに進むことが多くなったように感じます。

信頼関係をしっかり築けるので、例えばゼネコンさんから、これまで入って来なかったような情報も、

こまめにいただくことができている実感があります。

「共感」でトラブルも一転することに

― 学ばれたことを確実に改善や結果につなげていらっしゃるのですね。

講座で学ばれたことはたくさんあると思いますが、何が最も役立ちましたか?

大事なことはたくさんありますが、まずはじめに思うのは「共感」です。

これ次第でコミュニケーションの質が全く違うのではと思います。

つい先日のことです。

新しい建築物にエレベーターを納める案件を若い社員が担当していましたが、

うまく進まないので私が引き継ぐことになりました。

引き継いだ時点では、その案件の問題点を見つけることができず、

そして実際に問題が起こってしまいました。

当然クライアント様も「どうするんだ!」とお怒りになりますよね。

ところが前任者に確認したところ、実は事前にクライアント様の担当者に

その点について連絡させてもらっていると報告を受けて知りまして。

― 要は、前任者の方は、トラブルを未然に防ぐ動きをされていた訳ですね。

とはいえ、クライアント様もそうは知らずにかなり怒っている訳ですから、

ここはひとまず相手の気持ちに共感を示さなければ、と共感に徹しました。

その上で「実は・・」と事実をお話しし、

そして、引き継いだ私も、問題点に気づかずに申し訳ありませんでしたと謝罪をさせていただきました。

結論は、こちらに否がないこともわかっていただき、事なきを得ました。

― 「共感」を講座で学んでいなかったとしたら、

どのようになっていたと思いますか?

こちらに否がないと分かった時点で、多分言い合いですね(笑)

「何言ってんだ、うちは悪くないだろう!」とかって。

お互いにかなり大きなロスになりますから、自分たちは間違っていないのだと、

主張して戦ってしまっていたかもしれません。

そうなれば、最悪は工事が中断していたと思います。

事業部で280名が資格取得!

社内のコミュニケーションも意識改革されて、より活発に

社員のコミュニケーション能力を高める教育には、社内の共通認識が大事だと考えていますので、

SE事業部では部署全員がコミュニケーション能力認定講座を受講することを目指して、社内に導入してきています。

現在部署内では280名が資格取得し、トレーナー資格を4名が取得しました。

社内講師が社員研修として講座を開催したり、フォローアップもこれからもっとできるようになるでしょう。

しっかりしたコミュニケーションの基盤ができたと感じています。

今までは、一人一人が我先にと言いたいことを言っていました。

一匹狼のようなメンバーが多いので、横のコミュニケーションが苦手といいますか、

それほど重視していなかったのですね。

それが、コミュニケーション講座を社内に導入してからは、

社員の中で共感をしようという姿勢の人が増えていき、

相手が本当に言いたいことはなんなのかを理解するようになりました。

メンバー全員が「相手の立場で一度受け止めて考えることができるようになった」んです。

コミュニケーションの共通認識ができ、コミュニケーションが大事だと意識するようになったからこそ、

縦方向だけでなく、横方向のコミュニケーションも非常に質が上がりました。

これまでのコミュニケーションは氷山の一角、表面のごく一部の情報で行っていたかもしれませんが、

より深い部分まで掘り下げてコミュニケーションを取るようになったと思います。

業績やハラスメントの回避にもプラスの影響

トレーナー育成コース最終日、同期メンバー・講師・アシスタントと

― もしも講座で学ぶ機会がなければ、今どのような状況だったと思いますか?

社内ではハラスメントなどが起こっていたかもしれないですね。

ハラスメントが起こる理由には、コミュニケーションが十分取れていないことや、

お互いが自分の視点だけで考えてコミュニケーションを取っている、

という部分が少なからずあると思っています。

今の時代コロナウイルスの影響から在宅勤務を取り入れていますので、オンラインだけですと、

対面のコミュニケーションとはまた違う難しさもあります。

それぞれのインターネット環境にも影響されますから、表情とかがわかりづらかったりして、

気持ちや真意が汲み取りづらいこともあります。

そのような中でも、

社内では一人一人が声のトーンや大きさなど今まで以上に気をつけてコミュニケーションをとっていると感じます。

相手に伝わりやすくするよう意識しているので、

スムーズにコミュニケーションをとることができ、仕事ができています。

もしコミュニケーション講座を受けていなかったら、殺伐としてしまっていたかもしれませんね。

他には数字にも影響していると思います。

コロナ禍で世の中が非常に困難な状況ですが、事業部全体では売り上げを伸ばすことができています。

これはコミュニケーションが取れていなければ、達成することができていないのではと思っています。

― プライベートでも随分活かされていると伺いましたが。

家庭ではものすごく使っています(笑)。

より一層家族の仲も良くなったと思います。

もちろん喧嘩や、ちょっとした食い違いが起こることはありますが、そうなったときにも悪化させずに、

Win-Winのコミュニケーションの取り方を学んだことは大きいです。

家族で充実した時間を過ごすことができるのも、

コミュニケーション講座で学んだことの実践が大きいです。

私と同じような悩みを持つ管理職の人にぜひ受講してほしい

― この講座をどのような方にお勧めされますか?

受講を迷われている方にも、ぜひ背中を押してあげてください。

私と同じような悩みを持っている方、管理職の方はぜひ受講していただきたいです。

絶対に何かが変わります。

このコミュニケーション講座を受けて、私には新たな夢ができました。

それは「娘にこのコミュニケーション講座を受講してもらいたい」ことです。

私自身、このコミュニケーション講座を受講して、コミュニケーションの大切さを改めて深く感じました。

なので、自分の娘にもぜひ受講してトレーナー資格を取得して、

たくさんの人にコミュニケーションの大切さを伝えていって欲しいですね。

コミュニケーション能力認定協会

当協会でこれまでに

14,000名以上の方が資格を取得されました。

ここでしか受講できない

一生の財産となる学びをご提供しています。