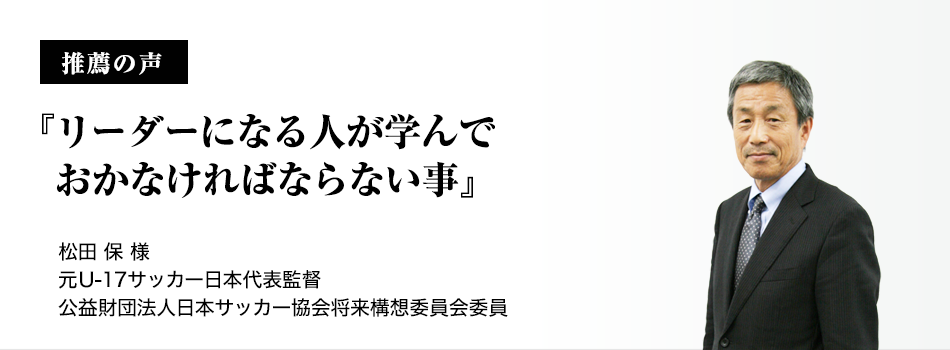

推薦の声 元U-17サッカー日本代表監督 松田保氏 - コミュニケーション資格講座・検定|コミュニケーション能力認定協会

<プロフィール>

元U17日本代表監督。公益財団法人日本サッカー協会将来構想委員会委員の他、公益社団法人滋賀県サッカー協会名誉会長、関西学生サッカー連盟理事、公益財団法人滋賀県体育協会理事、学校法人ヴォーリズ学園副学園長を務める。

滋賀県近江八幡市出身のサッカー指導者。現在は大和大学教育学部教授。金沢大学教育学部特別体育学科にてサッカー指導者としての教育を受ける。1982年度には守山高校を率いて全国高校選手権ベスト4進出、1994年度には守山北高校でもベスト4進出を果たす。

1993年から1995年までは小野伸二、稲本潤一ら「黄金世代」を擁したU-17日本代表監督を務め、FIFA U-17世界選手権に出場した。ユースの日本代表に初めてメンタルトレーニングを取り入れられたことでも知られる。

2001年にS級ライセンスを取得。2003年にびわこ成蹊スポーツ大学教授およびサッカー部総監督、滋賀県サッカー協会副会長・技術委員長、2010年同協会会長に就任する。

『今まで学んできたことの枠をぶち壊すような学びがあった。』

今まで学んできたことの枠をぶち壊すような、と言うか、まさに観念、そういうものをぶち壊すような

気づきとか学びがあった。これは、もっともっと多くの、特にリーダーになるべき人が

学んでいかなければならない事だと思います。

スポーツの指導だけでなく育児とか家庭の中に絶対に取り入れられるべきものであり、それこそこのような講座から

学んだ人たちが、出来るだけ多く高いレベルのプロフェッショナルなインストラクターや指導者になっていって

ほしいですね。これを学んでいない大人が子どもに接すると子どもが不幸だと思います。

私は国を代表する学生を率いた監督をさせていただいたが、自分が教えているつもりのことが、

子どもたちに間違って伝わっている事が多々あるという事に今日気づきました。

教えたことがどう伝わっているのか、これまでの教育にはない「確認」するという作業が

いかに大切かという事を痛感しています。

このことは親子の間でも夫婦の間でも、友人関係でも大切だと思います。

今回本当に双方向のコミュニケーションの大切さや難しさが理解できました。

それは教師や指導者がもっともっと勉強していかないといけないでしょう。

子育てをする親や権威・権限を持っているもの(教員、指導者など)がコミュニケーション能力を持つために

しっかり学ぶべきである。指導者のライセンス制度というのは元々そういう目的であったはずです。

私はS級ライセンスを持っていて、長い間指導者のキャリアを積んできたという自負があったが、

まだまだだったということに、今日は改めて気付かされましたね。

日本の教育は変えなきゃ、変わらなきゃ。

現代の教育は知識の詰め込みや、一方的にインプットさせるような授業ばかりが多いです。

指導者は子どもや生徒に対して、「早くこの高さまでついてこいよ」という目線でいたところがあると思います。

そうではなく、どの年代においても双方向のコミュニケーションの中で、お互いを尊重しあいながら学び合いながら

本当の意味で理解しあう、また本当の意味で正しく伝え合う。

そういった教育や選手育成、そして指導者の在り方が最も大切だと今日つくづく感じました。

教育の先進国はそういった教育をやっているから、子どもたちの多くが小学生年代からすでに自立している。

現在の日本は、自分の意見や判断力・決断力も持っていない子どもがほとんどで、

自立度がすごく遅いように感じる。かつての日本人はそうではなかったはずです。

今の日本の子ども達を我々大人がそのようにしてしまっているのでしょう。

これからの教育は、それでは絶対だめだ。私の学校時代は55人のクラスに1人の先生で一方通行の授業しか

受けてこなかったが、これからは双方向の学びの場、共通理解をしていく場にしていかなければならないでしょう。

これからの学校の先生や、スポーツの指導者はもっと高いレベルを目指してほしい

50人以上もいる学級の授業は、一方的に詰め込む教育しかできません。

それじゃあ子どもたちが本当の意味で自立するわけがないし、本当の意味で物事の理解は進まない。

スポーツの世界でも同じです。

今の日本のトップアスリートでも、自立した選手が少ないように思います。

是非トップアスリートも自立のためのコミュニケーションスキルを学んで欲しいです。

高いレベルを目指そうという意欲があるなら、もっと学ぼう!

教員や指導者はもっともっと上を目指していかないといけないと思います。

北欧等は、高学歴(修士・博士号)を持ってないと教師になれないという時代。

日本でも良い指導するための高いコミュニケーションスキルを持っている必要があります。

サッカー協会にはライセンス制度があるけど、コミュニケーションスキルを教えるような授業は少ないですから、

指導者ライセンスの講義の中で、どんどん取り入れるべきでしょう。

それぞれの指導者が経験値は経験値でもちろん持ってはいるけど、

こういった新しいものを誰もが学んでいくチャンスや機会を作っていかなければなりません。

小、中、高の教員免許も、大学教員もこういう研修を受けなければ、

免許の更新ができないくらいにしないとね。

将来、すべての先生や指導者がこうしたスキルを持って指導をしていく時代にできるだけ早くなってほしいです。

良い指導者をどれだけ育てるかが良い教育に繋がる。教育改革というのはそういった良い指導者が良い指導者を育て、

その良い指導者が、また次の良い指導者を育てるための環境を1つずつ積み上げていきながら改革されていく。

やがてお母さんもお父さんも、子どもたちも、社会そのもののレベルが高まり、

みんなのコミュニケーションスキルが上がっていく。日本人だけでなく世界中がそうなることを願います。

選手生命や選手のパフォーマンスにも、もっと活かされてきたかもしれない。

私がもっと若いころにこういう講座で学んでいたら、もっと違うコーチングをしていたと思います。

縦社会の中でのトップダウンで一方通行の貧しい指導をしていたなと思う。今から考えたら。

それを黙って聞いていた子ども、選手たちは一生懸命我慢していたのだろうけどね。

「タラ」「レバ」になるけれど、もっと良いコーチングができていれば、

きっと選手(サッカーU17代表選手)たちも、もっと理解が深まってパフォーマンスは高まっていたかもしれません。

彼らが選手としての在り方や選手としてのパフォーマンス、また指導者としての技量を学んだときに、

こういった学びを持っていたらもっと活かされていたかもしれないね。

昔は今回の講座で学んだ、共感的態度は指導の現場にはなかった。

いわゆる「先生」「指導者」というのは1ランク、2ランク、(教卓の上に立って)上から目線で下を見て、

トップダウンというか、一方通行の指導があまりにも多かったと思います。

特にチャンピオンスポーツの世界は「勝ってから物言え」という世界。

勝った者しか物を言えない。弱いやつは何も言えないような世界でした。

今は強者の論理だけの時代ではないし、本当の意味で「教える」ことを追求し、

相手の事をどこまで理解しているかを確認しながら進んで行く、双方向のコミュニケーションが

これからの時代は絶対必要です。

コミュニケーション能力認定協会

当協会でこれまでに

14,000名以上の方が資格を取得されました。

ここでしか受講できない

一生の財産となる学びをご提供しています。