プレゼンの作り方に迷ったあなたへ|絶対に押さえるべきポイント4選

プレゼンは、学生・社会人等問わず、

様々なシーンで行われています。

初めてプレゼンを

作る方はもちろんのこと、

実際に経験がある方でも、

「上手なプレゼンの作り方がわからない」

と悩まれる方も多いと思います。

今回はそんなプレゼンの作り方に

お困りの方へ

「ここだけは絶対に押さえておきたい」

というポイントを厳選して

ご紹介していきます。

ぜひ一緒に学んで、あなたのプレゼンを

より素晴らしいものにしていきましょう!

1.プレゼンの良し悪しは「準備」で決まる

絶対に押さえておきたいポイントに入る前に、プレゼンを行う上での前提についてお話しさせていただきます。

それは、準備を確実に行っておくことです。

なぜなら、「準備の段階でプレゼンの良し悪しは決まっている」と言っても過言ではないためです。

プレゼンを上手に行いたいと思ったときには、入念な準備は欠かせません。

もしかしたら、「それは当たり前だ」とお感じの方もいらっしゃると思います。

しかしながら、プレゼンには想像以上に多くの準備が必要になります。

資料作りだけでなく、話す構成を頭に入れて練習したり、質疑応答の内容まで考えていく必要があるためです。

そこで、この記事では、プレゼンの準備について

大まかな作り方の流れ

↓

それぞれ押さえておきたいポイント

という構成でご紹介していきます。

一つずつこの順番に沿って丁寧に行っていけば、効率よく、かつプレゼンの質も向上させることができるでしょう。

2.まずは「内容」を絞る

プレゼンを作る上では、当然ながら伝えたい内容があると思います。

あれやこれやとたくさん伝えたい気持ちはわかりますが、

「これだけは伝わってほしい」

「ここだけは外してはいけない」

といった軸を決めておくと、その後の作業が非常にスムーズになります。

これから紹介するポイントを押さえて、しっかり時間をかけてメッセージを作っていきましょう。

2-1.軸となるメッセージを作れているか

冒頭でも述べましたが、プレゼンを行っていくうえでの、軸となるメッセージは作れていますでしょうか?

軸とは、絶対に伝えたいメッセージのことで、「結論」とも言うことができます。

つまり、「なにをやったか」ではなく、「どうなったか」という結果を示すことです。

例えば、

この部分とこの部分を実行したので、売り上げが〇〇万円伸びました」

という報告をするとします。

その場合、軸となるメッセージは、「売り上げが〇〇万円伸びました」になります。

一見、単純そうに見えて、非常に見失いやすいポイントとなります。

ただ、この軸の設定を行うことで、自分自身のプレゼンにまとまりが生まれるだけでなく、

「何の話をしているか」という前提が生まれるため、今後話す内容を理解してもらいやすくなります。

そのため、本当に伝えたい軸のメッセージをまず初めに決めていく必要があるのです。

2-2.伝えたいことをまとめられているか

軸の設定が出来たら、次は伝えたいことをまとめていきましょう。

伝えたいことをまとめることで、「根拠」が非常に伝わりやすくなり、この後の「構成」の決定が非常にスムーズに進みます。

伝えたいことは、先ほどの例の

この部分とこの部分を実行したので、売り上げが〇〇万円伸びました」

のうち、「この部分とこの部分を実行したので」になります。

つまり、軸に対する補足情報になります。

まずは、伝えたいことを一通り書き出してみましょう。書き出すことができたら、次に「情報のグループ化」を行っていきましょう。

このグループ化でポイントとなるのは、軸(結論)に直接影響したものでグループを作ることです。

例えば、売り上げの増加に影響したのは、「顧客の増加」「経費の削減」であったとします。

そして、実際に行なったこと、伝えたいことを書き出したら、以下のようになったとします。

- SNS運用の活発化

- 店舗の改装

- 商品数を増やした

- 店舗数を増やした

- 節電を徹底した

- 備品を再利用した

これらを先ほどの理由にそれぞれ分類すると、

| 「顧客の増加」 | 「経費の削減」 |

|

|

上記の図のように分けることができます。

このようにまとめると、何を根拠として設定すべきかが明確になり、かつそれに対する補足情報も説明しやすくなります。

そのため、伝えたい内容がまとめられているかを確認する必要があるのです。

3.「構成」を考える

内容が完成したら次に構成を考えていきます。

ここまで内容について時間をかけて考えてきましたが、内容が良くても構成が悪ければ、

結果として相手に伝わっていないという状況になる可能性もあります。

構成は、「説得力」「わかりやすさ」に直接影響を与えます。

伝わりやすい構成を作るためには、必ず押さえなければならないポイントがありますので、この章でしっかり解説していきます。

3-1.PREP法が使えているか

構成は「PREP法」と呼ばれる、プレゼンや文章を書く際のテクニックを活用して考えます。

PREP法とは、構成モデルの一つであり、

- P:Point(結論)

- R:Reason(理由)

- E:Example(例)

- P:Point(まとめ)

という順序で書くと、わかりやすい文章をつくることができるというテクニックです。

簡単に日本語で説明すると、

結論「結論〇〇です」

↓

理由「なぜならば」

↓

例「例えば」

↓

まとめ「以上のことより〇〇です」

の順番で考えていくことで、非常にわかりやすく、そして納得感のある構成を作ることができます。

このPREP法を用いて、構成を考えていきますが、ポイントとしては、

タイトルで何を伝えたいかがわかるようにする」

ということです。

内容を考える際に伝えたいことをグループ化し、まとめたと思いますが、その内容をそのまま章や節のタイトルにしていきます。

そうすることで、目次を見ただけで一通りの内容を理解することができ、また構成を組んだ後に、

- PREPの順番が守られているか

- どこか内容が被ってしまっているところはないか

- 章ごとのボリュームのバランス

を確認することもできます。

この記事の章や節のタイトルも、一目見ただけでわかるように考えております。

ぜひ参考にしてみてください。

4.構成が完成したら「資料」を作成する

資料を作成する際には、主にパワーポイントなどのスライドを、作成することが多いと思います。

そのようなスライドを作成する際に、見た目を良くしたいという思いから、凝ったデザインを作ろうと時間を掛ける方も多いと思います。

ですが、プレゼンで一番大切なことは、「何を伝えたいか」ということです。

デザインも綺麗であることに、越したことはありませんが、まずはシンプルで、一目でわかりやすい資料を目指していきましょう。

スライドの作成において様々な技法がありますが、記事の冒頭でも述べた通り、

ここだけは絶対に押さえておきたい」

というポイントを厳選してご紹介しますので、これから作るという方も、既に作ったという方もぜひ参考にしてみてください。

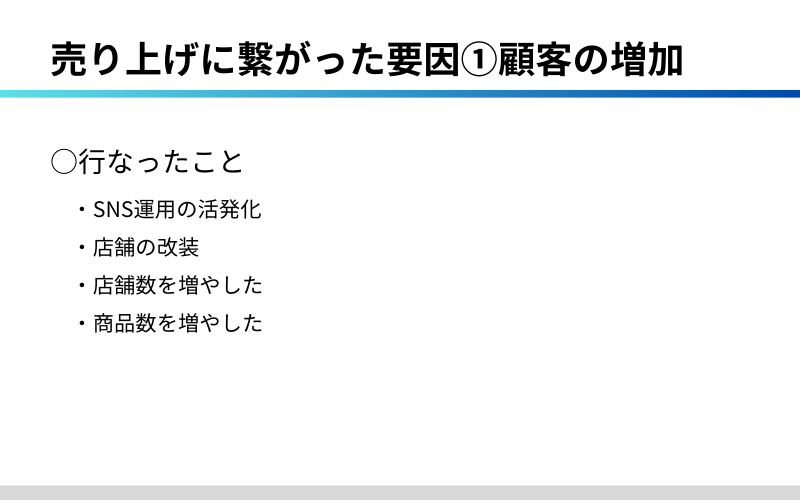

4-1.「1スライド1メッセージ」ができているか

まずは、デザインの前に「1スライド1メッセージ」はしっかりできていますか?

一つのスライドに情報を集めたくなる気持ちもわかりますが、

伝わりやすさ、見やすさという観点からは1スライド1メッセージが適切です。

これも先ほどの構成と同様に、一目でわかるようにするためです。

これを行うことで、資料が見やすくなるだけでなく、質疑応答の際に、質問する側もされる側もやりやすくなります。

ただ、注意していただきたいこととして、図やグラフをいれてはいけないというわけではありません。

あくまで、

「そのスライドから何を伝えたいか」

を明確にするということです。

この部分については、自分で見直すだけでなく、誰かに見ていただくと尚良いです。

例:情報量が多いスライド

例:「1スライド1メッセージ」ができているスライド

4-2.フォントサイズは適切か

次にフォントサイズを考えていきましょう。

基本的なフォントサイズは、

- タイトル

- 見出し

- 本文

の3つで分けていくのが理想です。

サイズはそれぞれ表示するスライドによって異なっていきますが、一般的なパワーポイントのサイズだと、

- タイトル・・・24pt

- 見出し ・・・18pt

- 本文 ・・・14pt

で設定をします。

これに加え、参照元の記載などの補足説明を入れたい場合は、

補足説明・・・8pt

で設定しましょう。

このように設定することで、各項目の住み分けができるだけでなく、

枠に収まらないときは、「まだまとめる余地がある」という判断をすることもできます。

それぞれ実際に変更し、バランスを確認していきましょう。

例:フォントサイズが一緒になってしまっている

例:フォントサイズが使い分けられている

4-3.色は適切に使えているか

次に配色を考えていきます。

配色を考えていくうえで、気を付けるべきポイントは、

- 表示するデバイスにはっきりと映る色か

- 強調したい部分がわかりやすいか

の2つです。

まず、「表示するデバイスにはっきりと映る色か」についてです。

例えばパワーポイントで、白いスクリーンに映し出すとします。

その場合、黄色の蛍光色を使ってしまうと、非常に見づらくなってしまいます。

色を使うときには、どのデバイスを使うのかの事前の確認をするか、

もしくはどの場合でも使用できる配色を使うことが必要になってきます。

次に、「強調したい部分がわかりやすいか」についてです。

強調する際には、文字を太くしたり、文字の色を変える必要がありますが、ここで一つ例題を出したいと思います。

これを使うことでこの作業が〇〇時間短縮できます

というメッセージをスライドに記載したとします。

この場合は、どの部分を強調すれば良いと思いますか?

正解は、「〇〇時間短縮」です。

伝えたい内容の中でも、数字に関するものや“最新”、“一番”などと言ったキーワードを強調することで、一目で何を伝えたいかが非常にわかりやすくなります。

伝えたい内容を決めたなかから、さらに絞ってキーワードを決めていきましょう。

また、強調する色は1色と決めることで、見る側に「強調する色はこの色」といった認識を与えることができます。

これらのポイントを押さえて、一番見やすい配色を目指していきましょう。

例:強調したい部分がわかりにくく、色が見づらい

例:強調したい部分がわかりやすく、色が見やすい

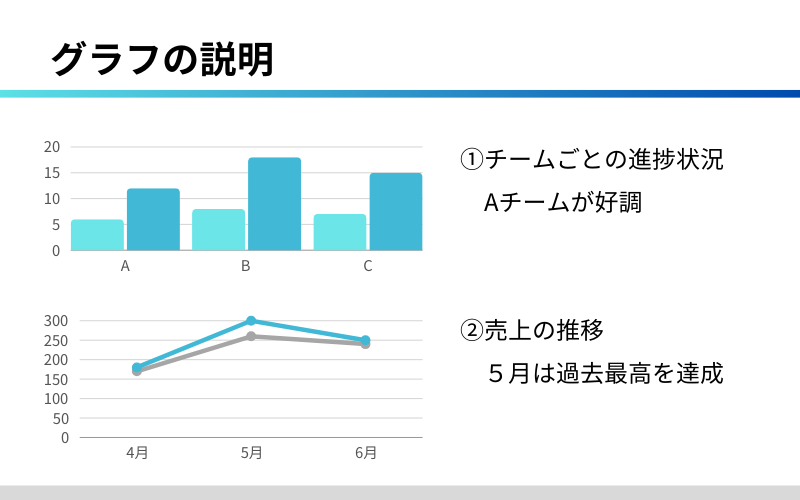

4-4.文字や画像等の配置は適切か

最後に「文字や画像等の配置は適切か」です。

これは主に図や表などを使用したときに考えるべき内容です。

配置を行う際には、まず人の目線がどう動くかを知っている必要があります。

人の目線は、「Zの法則」に基づいて動いていると言われております。

文字にすると、左上→右上→左下→右下という順番になります。また、

- 完成したものについて説明をいれるのか

- 説明したものを視覚的にわかりやすくしたものを載せるのか

によって配置する順番が変わっていきます。

どう説明するのがスムーズかを実際に配置してみて、考えていきましょう。

例:Zの法則を用いた配置

5.最後に「質疑応答」を考える

資料まで完成させることができたら、一通りのプレゼンの準備は完了です。

ただ、より「納得感を与えたい」と考えているのならば、質疑応答も対策する必要があります。

質疑応答のレベルの高さが、プレゼンのレベルと比例すると言っても過言ではありません。

なぜなら、事前準備がどうしてもできない部分があるため、実力が出てしまうパートだからです。

逆に言えば、ここを乗り越えることができれば、あなたのプレゼンは、高い評価を受けるでしょう。

「事前準備ができない部分がある」と言いましたが、できる最善を尽くすことで、イレギュラーな質問が来ても落ち着いて対応ができます。

ぜひ、こちらも時間をかけて準備していきましょう。

5-1.伝えたいことの根拠が明確か

質疑応答を上手に答えるためには、それぞれ説明したものに対しての根拠を把握している必要があります。

内容を考える段階で、根拠についても考えていると思いますが、

自分たちには前提であることも、聞き手側はわかっていないという状況がよく発生します。

そのため、細かい部分についてもしっかり根拠を答えらえるように、準備をしていきましょう。

5-2.資料の位置を把握できているか

これは先ほどの「1スライド1メッセージ」から繋がる内容です。

「〇〇について説明していたと思いますが~」と言われたときに、すぐに「〇ページですね」と答えられるとより信頼度があがり説得力が上がります。

また、「どんな質問が来るのか」という大体の予想をつけることができ、回答の準備も早く行うことができます。

そのため、資料を作り終えたら、ある程度の位置を見直し、把握しておきましょう。

5-3.不都合なことをまとめられているか

質疑応答の際に、

- マイナス面についての内容

- 回答がわからない内容

など答える側にとって不都合なことがあるときもあります。

そのような質問が来たときのために聞かれて不都合なことをまとめておくと、落ち着いて回答をすることができたり、

マイナス面であれば、理解できているだけでも信頼度が上がる場合があります。

どんな場合にも対応できるように、準備をしていきましょう。

6.準備できるとより良いこと

ここまでで、一通りのプレゼンの準備は完了になります。

ここからはプラスで準備できると、「より効果的なプレゼンができること」について、説明していきます。

この内容は、プレゼンだけでなく、仕事や日常生活などの様々な場面で活用できるので、ぜひ身に着けてみましょう。

6-1.話し方について

まず、「話し方」についてです。

内容がよかったとしても、堂々と話していなければ、相手に不安を与えてしまう場合もあります。

そのため、話し方も非常に大切なプレゼンの要素の一つです。

話し方についてまずは、以下のポイントを押さえておきましょう。

- オーディエンスをしっかり見る

- 身振り手振りをしすぎない

- 姿勢を良くする

これらを行うことで、第一印象から信頼を得やすくなります。

ぜひこれらを意識して、練習を行ってみてください。

その他の詳しい話し方については、下記の記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。

6-2.相手との信頼関係について

最後に相手との信頼関係についてです。

プレゼンが上手な人は、聞き手との信頼関係を大切にしています。

なぜなら、相手に信頼をおいてもらいやすくなるためです。

プレゼンを最初から行うのも良いですが、始める前にアイスブレイクを行うと、相手との信頼関係を築くことができます。

信頼を得ることで、伝える内容に説得力が増したり、納得感を得てもらいやすくなります。

また質疑応答もしやすい関係を作ることもできますので、より有意義なプレゼンを行うことができます。

その信頼関係を築くためには、コミュニケーション能力が必須になってきます。

コミュニケーションはプレゼンの場だけでなく、日常生活にも、大いに役立ちます。

コミュニケーション能力を高めていきたいとお考えでしたら、まずはコミュニケーション5つの秘訣をまとめた、eBOOKをご覧ください。

【無料eBOOK】5つの秘訣で人間関係が劇的に変わる!「人を動かすコミュニケーションの極意とは」

コミュニケーション能力の資格や講座については、こちらより詳細をご確認いただけます。

最後に

今回は、プレゼンの作り方にお困りの方へ「ここだけは絶対に押さえておきたい」というポイントを厳選してご紹介しました。

各パートでは、突き詰めればもっと多くの技術があります。

ですが、まずは基本や、今回ご紹介したポイントを無意識に行えるように、繰り返し練習していきましょう。

そして、自分流の素晴らしいプレゼンを見つけていきましょう。

【eBOOK】今なら無料プレゼント

人間関係が劇的に変わる

コミュニケーション

『5つの秘訣』とは?

人間関係や仕事でうまくいく人と、そうでない人の

コミュニケーションには、どのような違いがあるのでしょうか?

この無料eBOOKは、両者の違いを探求して見出した、

コミュニケーションがうまくいっている人たちの

「共通点」や「秘訣」の一部をまとめたものです。

- 部下やチームをもっとうまくまとめたい

- 営業や接客・販売の成績をもっと上げたい

- 人を巻き込む力・人を動かす影響力を身につけたい

- 言いたいことが伝わらずに悔しい思いをしている

- 家族や恋人との関係をもっと良くしたい

1つでも当てはまることがある場合は、

このeBOOKがきっとお役に立てることでしょう。

今すぐ下記からダウンロードして、ご活用ください。